側柏葉、大黃、茯苓、黃柏均為傳統中藥的重要組成部分,各自具有獨特的藥理作用和臨床應用價值。下面將分別介紹這四種藥材的來源、性味歸經、功效及應用。1. 側柏葉來源:為柏科植物側柏的干燥枝梢和葉。性味歸經:味苦、澀,性微寒。歸肺、肝、脾經。功效:清熱燥濕,止血,生發烏

側柏葉、大黃、茯苓、黃柏均為傳統中藥的重要組成部分,各自具有獨特的藥理作用和臨床應用價值。下面將分別介紹這四種藥材的來源、性味歸經、功效及應用。

1. 側柏葉

- 來源:為柏科植物側柏的干燥枝梢和葉。

- 性味歸經:味苦、澀,性微寒。歸肺、肝、脾經。

- 功效:清熱燥濕,止血,生發烏發。

- 應用:用于治療吐血、衄血、便血、崩漏等出血性疾病;外用可治脫發、頭屑過多等問題。

2. 大黃

- 來源:蓼科植物掌葉大黃、唐古特大黃或藥用大黃的根及根莖。

- 性味歸經:味苦,性寒。歸脾、胃、大腸、肝、心包經。

- 功效:瀉下攻積,清熱瀉火,涼血解毒,逐瘀通經。

- 應用:常用于便秘、腹痛、瘡瘍腫毒、目赤咽痛等癥狀。

3. 茯苓

- 來源:多孔菌科真菌茯苓的干燥菌核。

- 性味歸經:味甘、淡,性平。歸心、肺、脾、腎經。

- 功效:利水滲濕,健脾寧心。

- 應用:適用于水腫尿少、痰飲眩悸、脾虛食少、便溏泄瀉、心神不安、驚悸失眠等情況。

4. 黃柏

- 來源:蕓香科植物黃皮樹或黃檗的干燥樹皮。

- 性味歸經:味苦,性寒。歸腎、膀胱、大腸經。

- 功效:清熱燥濕,瀉火解毒,退虛熱。

- 應用:用于濕熱痢疾、黃疸、帶下、淋濁、腳氣、骨蒸勞熱、盜汗遺精等癥。

綜合應用

在中醫實踐中,上述四種藥材常被配伍使用以增強療效。側柏葉與黃柏同用可以加強清熱燥濕的效果,適用于濕熱引起的皮膚病;而大黃與茯苓聯合則能更好地發揮利水消腫、通便排毒的作用,對于體內濕熱過重導致的便秘、水腫有一定的治療效果。

在使用這些中藥材時應遵循醫囑,合理搭配,避免自行亂用造成不良后果。

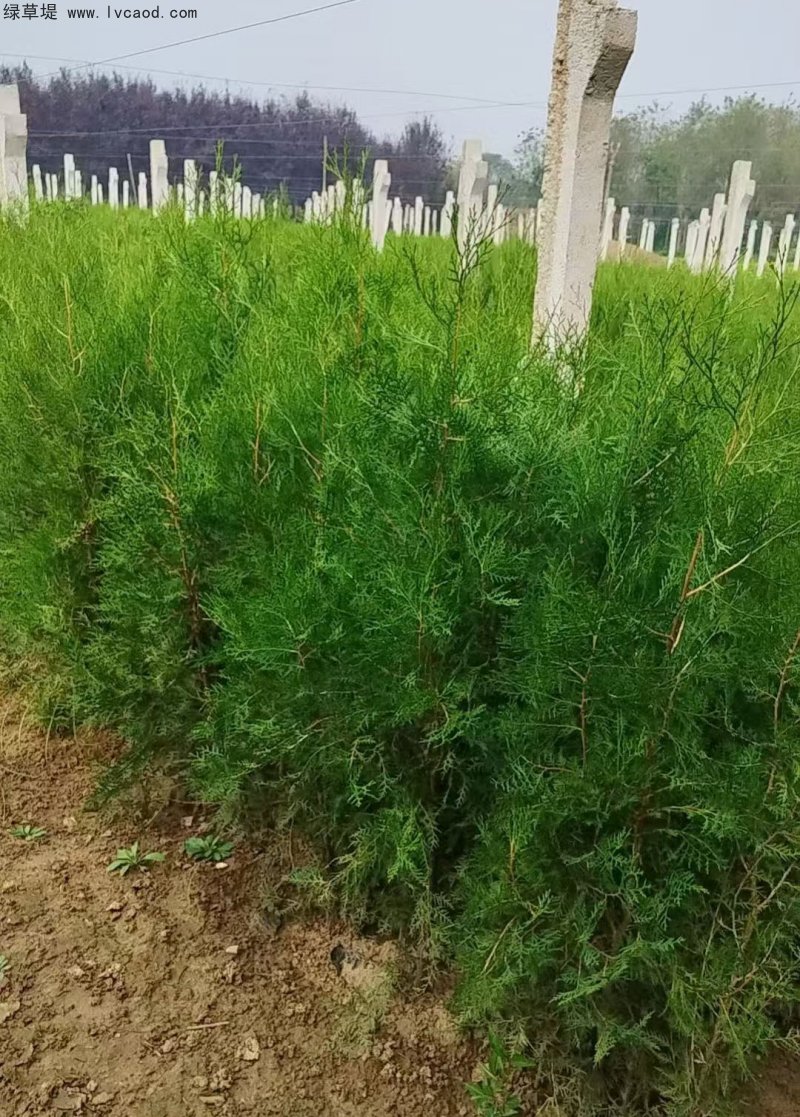

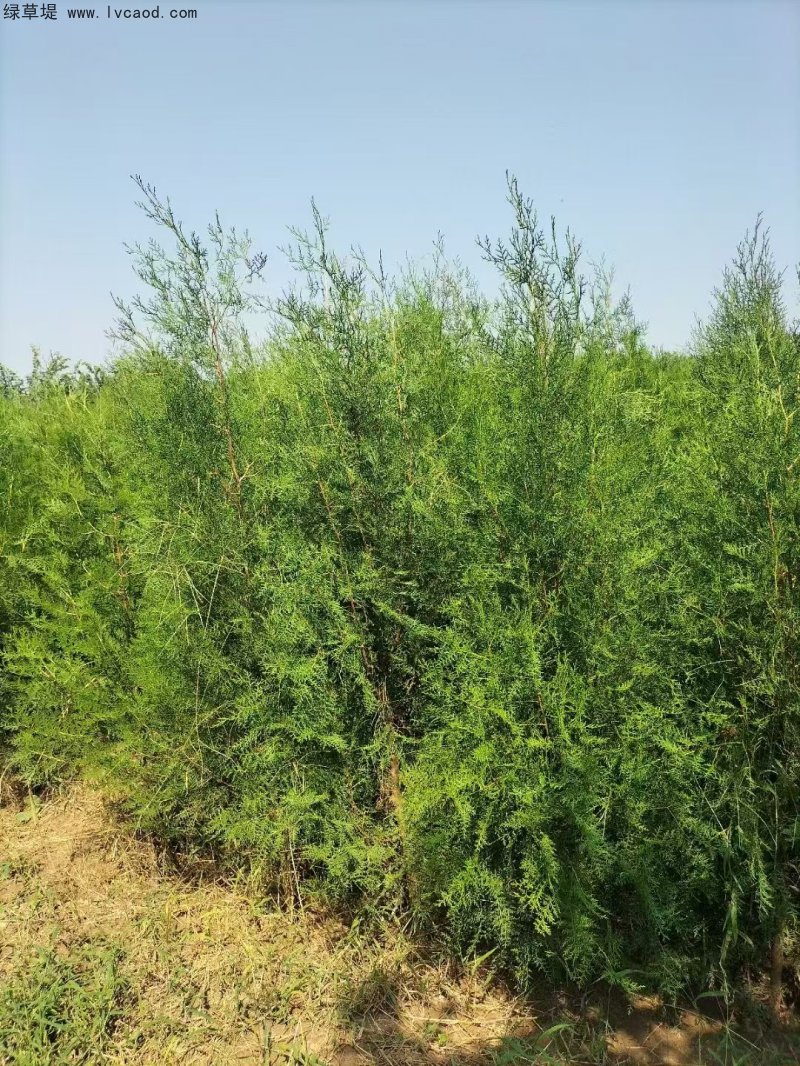

品名:側柏苗

高度:60~200cm

特點:耐寒性強,四季常綠,適應性好。

種植期:四季/視地區

適播地:排水通暢,光照充足,不挑土壤。

供應規格:盆栽苗/裸根苗